Ich befand mich im vorderen Zugabschnitt. Irgendwo im Streckennetz zwischen Mittelstädten einer gesichtslosen Gegend. Wir standen auf freiem Feld. Im Bordbistro kämpfte man wie üblich mit der Elektrizität und die Bahn schien einmal mehr in den Brackwässern der Moderne zu ertrinken.

Bevor es weitergeht, würde ich gern folgende drei Tatsachen festhalten:

~ Ich habe meine Träume nie aufgegeben.

~ Ich finde nicht das geringste Verhältnis zum Verkehrsminister.

~ Eisenbahnfahren verbindet sich für mich nicht, wie für Menschen des ausgehenden 19. Jahrhunderts, mit dem Gefühl eines kulturellen Versprechens, sondern mit Kopfschmerzen.

Es fällt mir schwer zu akzeptieren, dass ich zu einer Zeit lebe, in der die einfachste Dinge nicht funktionieren. In Städten einen Kaffee trinken, ohne dass man vorher online reservieren muss, in der Bahn einen Kaffee kaufen in der Hoffnung, dass nicht wieder ein Stromausfall das Bordbistro lahmgelegt hat. Das Leben war noch nie komplizierter.

Sloterdijk, den ich hin und wieder lese, wenn ich Trost suche, benutzt gern eine Metapher aus der Erfahrung des Eisenbahnfahrens, wie es früher war. Sloterdijk meint, dass man auch als denkender Mensch nur in ganz wenigen Augenblicken des eigenen Lebens sich selbst halbwegs zusammenhängend versteht. Dann nämlich, wenn der Zug so in die Kurve fährt und man beim Blick aus dem Fenster die ganze Garnitur nach vorne und nach hinten wahrnehmen kann. Der Karlsruher Philosoph, der heute zwischen Berlin, der Provence und verschiedenen europäischen Bühnen umherzirkuliert, vergißt aber nicht zu ergänzen, dass dieses Gleichnis heute nicht mehr sehr plausibel sei, weil Züge, deren Fenster man öffnen kann, selten geworden sind. Bei den modernen Hochgeschwindigkeitszügen seien die Trassen so angelegt, so Sloterdijk, dass nur noch minimale Kurven entstehen. Der Zug rast vorwärts, ohne sich selbst zu sehen.

In Momenten, in denen ich im Wagon auf freiem Feld stehe, träume ich mich manchmal in den Venice Simplon-Orient-Express hinein. Es sind schöne Stunden. Ich sitze im Speisewagen und esse ein sautiertes Kalbskotelett mit Pfifferlingssoße und Auberginen-Parmigiana. Der Barwagen, von Gérard Gallet entworfen, rollt an mir vorbei. Bereits am frühen Nachmittag habe ich leicht einen sitzen. Später hangele ich mich zur Grand Suite vor. Da für jede Schlafkabine ein Steward zur Verfügung steht, geht alles leicht von der Hand. Selbst in den trivialsten Momenten kann ich so meinem Tun eine literarische Note abgewinnen.

Der Zug fährt wieder an. Komme ich meinem Ziel womöglich näher? Ich ziehe mein Ladekabel aus der Steckdose am Sitz.

Als ich jünger war, ruhten meine Hoffnungen auf der Design-Kompetenz der politischen Elite. Ich vermutete, dass diese Kompetenz in der Forschung ansetzte, im Sinne von Kunst und Wissenschaft als einer generalisierten, antizipatorischen Planungs- und Entwurfsarbeit, die den gesellschaftlichen Kreislauf umwandelt, so dass aus den Abfolgen von plötzlichen Notlagen und den Maßnahmen zu ihrer Abhilfe Sequenzen von konkreter experimenteller Planung und Entwicklung werden.

Das Stöhnen einer Zugbegleiterin, die sich durch die Koffer zwängte, läßt mich aufschrecken. Für ein paar Sekunden stiert sie nachdenklich auf einen älteren Herrn, der es sich im Klappsitz vor der Tür der Zugtoilette bequem machte. Hatte er das Ticket schon vorgezeigt?

Im vergangenen Jahr, hatte ich gelesen, wurde in nur einem der vom Ministerium untersuchten Teilnetze der Zielwert von 98 Prozent bei der sogenannten Schadensfreiheit, also der Verfügbarkeit der Toiletten, erreicht. Betreiber von Zügen argumentieren, dass sie in den meisten Fällen nicht für die Mängel verantwortlich sind. Sie führen an, dass es oft nicht möglich ist, die Inhalte in den Tanks unter den Toiletten zu entfernen.

Die Schaffnerin beschloss, den Mann bereits kontrolliert zu haben und setzte sich wieder in Bewegung. Was soll sie auch tun. Wie viele andere Berufsbilder wird sich auch das der Schaffner und Schaffnerinnen mit der fortschreitenden Digitalisierung ändern, und die manuelle Fahrkartenkontrolle wird in Zukunft voraussichtlich eine untergeordnete Rolle spielen und durch digitale Systeme abgedeckt werden, sodass die Fahrgastbegleiter bei der Wiederherstellung der Elektrizität im Bordbistro aushelfen können.

Das alles hier war verlorenes Terrain. Ich wollte auf keinen Fall die übliche Zuflucht in politischen oder moralischen Reformen der nationalen Bahn nehmen, die in Ermangelung tatsächlicher Innovationen gegenüber den Unzulänglichkeiten nur zu einer Bemäntelung mit politischen Aktionen wirkungsloser Art führen. Es halfen nur radikale Konzepte.

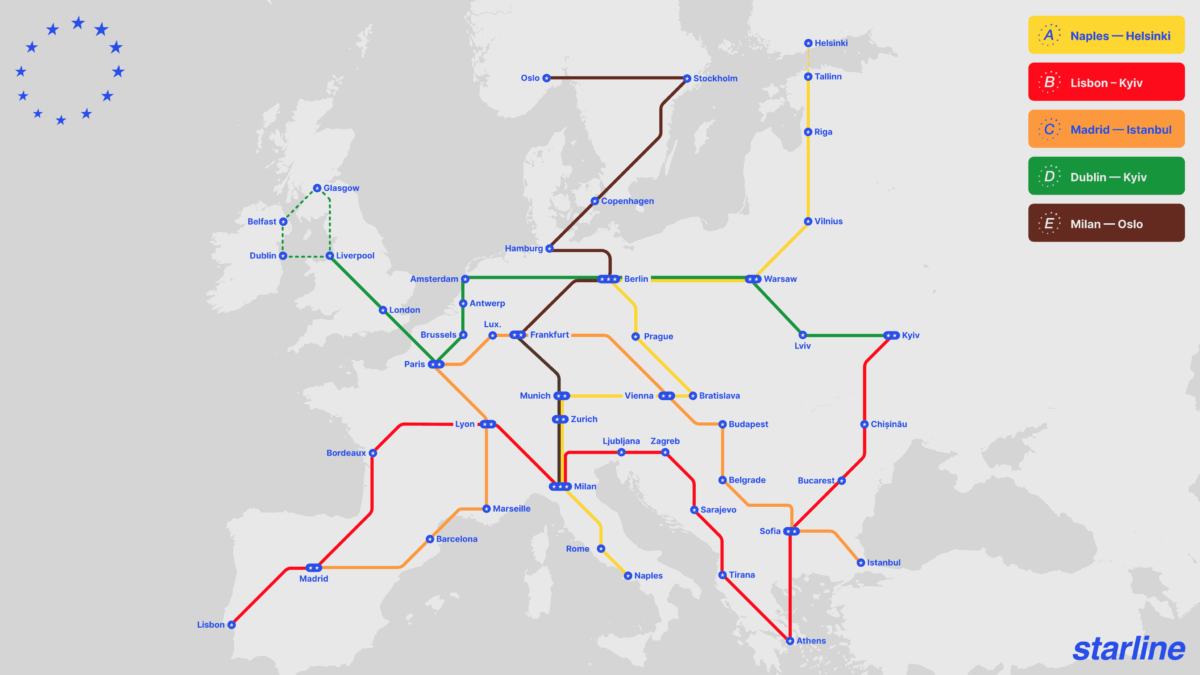

Die des Starline zum Beispiel. Starline ist eine Blaupause für ein neues europäisches Hochgeschwindigkeitsbahnnetz – eines, das Länder so nahtlos verbindet wie städtische U-Bahn-Linien. Sie basiert auf der bestehenden und geplanten Infrastruktur und legt Wert auf Geschwindigkeit, Nachhaltigkeit und Einfachheit, so die Initiatoren, was die Hochgeschwindigkeitsbahn zur natürlichsten Art machen würde, sich über den Kontinent zu bewegen. Das jedenfalls ist das Ziel von 21st Europe, einem Think Tank aus Kopenhagen, der das Konzept entwickelt hat, um den bisherigen Flickenteppich nationaler Linien in eine einzige, „einheitliche Erfahrung“ zu verwandeln.

Diese Utopie bedient alles, was ich will: Die dazugehörigen Bahnverbindungen sollen einheitliche Ticket- und Buchungssysteme, Fahrpläne, Bahnhöfe und Züge erhalten, eben so nahtlos wie städtische U-Bahnen. Starline verspricht nicht weniger als ein komplettes Umdenken des europäischen Reisens. Ein einziger europäischer Fahrplan ersetzt die heutige Komplexität und macht grenzüberschreitende Reisen so einfach und fröhlich. Die Bahnhöfe werden zu lebendigen öffentlichen Räumen, und die Züge selbst sind auf Komfort ausgelegt und bieten Räume für Arbeit, Ruhe und soziale Verbindung.

»Wie war das noch mit der Magnetschwebebahn?«

Speed ist schon wichtig. Starline ist so konzipiert, dass es mit 300-400 km/h arbeitet und sicherstellt, dass sich Europa in dem Tempo bewegt, das die moderne Mobilität erfordert. China hat in nur zwei Jahrzehnten 42.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitszüge gebaut, wobei Züge regelmäßig 350 km/h überschreiten. Japans Shinkansen hat die schnelle, nahtlose Schiene zu einer alltäglichen Realität gemacht. Europa verfügt seit vielen Jahre schon und auch heute über das Fachwissen – hat dieses Knowhow aber nicht in funktionierende Systeme übersetzt.

Wie war das noch mit der Magnetschwebebahn? Erfunden in Deutschland, entwickelt von Siemens und ThyssenKrupp. Es hätte der Ursprung einer Revolution sein können, doch als im September 2006 ein Transrapid im Emsland auf einen Wartungswagen prallt, ist das Märchen vorbei. Heute ist China das Weltzentrum der Magnetschwebetechnik, die außerhalb von Deutschland als Maglev bekannt ist. Hier werden mittlerweile Geschwindigkeiten erreicht, die gar nicht mehr mit europäischen Maßstäben zu messen sind.

Ingenieure der Southwest Jiaotong University, des Schienenbaukonzerns China Railway Group Limited und des Zugherstellers China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) haben eine verbesserte Transrapid-Version getestet, die mit supraleitenden Spulen ausgestattet ist. Der Prototyp des „Super Bullet Maglev Train“ erreichte auf einer Teststrecke bereits 620 Kilometer in der Stunde. Das Hochgeschwindigkeitsflugprojekt integriert Luft- und Schienenverkehrstechnologien und zielt auf Geschwindigkeiten von bis zu 1000 km/h ab. Das wäre in der Tat eine Ansage: Ein Passagierflugzeug, ließ ich mir einmal sagen, kommt auf eine Geschwindigkeit von rund 800 km/h.

So schnell will Starline gar nicht sein. Starline geht es eher um das Gefühl, zeitgemäß gut mit dem Zug reisen zu können. Der Orient-Express ist etwas für Greise und Dekadenz-Schwärmer. Starline hingegen gestaltet das Innenleben der Züge einfach so, wie es sein muss. Es gibt ruhige Zonen für den Fokus, offene Bereiche für Arbeit und Gespräche und familienfreundliche Bereiche, die lange Reisen mit Kindern erleichtern. Die Sitzgelegenheiten sind auf Komfort über die Distanz ausgelegt und stellen sicher, dass sich auch die längsten Fahrten eher natürlich als anstrengend anfühlen. Die Café-Bereiche sind in das Design integriert und bieten einen Ort, an dem man innehalten kann, ohne sich von der Reise getrennt zu fühlen.

Starline ist auch für mehr als nur Passagiere gebaut. Mit dedizierter Frachtkapazität stellt es sicher, dass sich zeitkritische Güter so effizient wie Menschen bewegen, wodurch der Bedarf an Kurzstreckenfrachtflügen und überlasteten Straßennetzen reduziert werden könnte.

Die Vision geht noch weiter. Bahnhöfe werden zu Erlebniszentren und Fullfillment-Hubs. Anstatt nur Flughäfen zu spiegeln, werden Starline-Stationen die Idee eines Mehrzweck-Hubs weiter vorantreiben. Neben Restaurants, Einkaufsmöglichkeiten und gut gestalteten Wartebereichen könnten sie Konzertsäle, Museen, Sportstätten und Veranstaltungsräume beherbergen und ihre Funktion als europaweite Zugangspunkte nutzen. Dies verwandelt die Stationen in Treffpunkte für große kulturelle und sportliche Veranstaltungen – so dass Europäer Ausstellungen, Aufführungen oder Turniere mit der Leichtigkeit eines Hochgeschwindigkeitspendelns erreichen können. Starline-Stationen werden aber auch Fulfillment-Hubs; heute kämpfen europäische Unternehmen mit einer gebrochenen Logistik, einer begrenzten Schienengüterinfrastruktur und einer übermäßigen Abhängigkeit von Straßenverkehr und Kurzstreckenflügen. Starline geht dies an, indem es Frachtkapazitäten direkt in seine Bahnhöfe einbettet, um sicherzustellen, dass die Hochgeschwindigkeitsbahn für Güter genauso effektiv ist wie für Menschen.

Wie es sich für eine Utopie gehört, lernt Starline aus allen Fehlern und Mißständen. Geplant ist ein solides Sicherheitssystem, das auch Cyberbedrohungen berücksichtigt. Das Energiesystem der Zuglinie setzt auf langfristige Energieunabhängigkeit. Damit Starline als echte Alternative zum Luft- und Straßenverkehr fungieren kann, muss es transparente Echtzeitinformationen über alle Aspekte des Systems bereitstellen. Die Passagiere sollen in der Lage sein, den Live-Zugstatus, die geschätzten Ankunftszeiten und die Plattformdetails mit Präzision zu sehen – was die Unsicherheit entfernt und die Zuverlässigkeit verbessert.

Für die politische Ebene sieht 21st Europe eine zentralisierte europäische Verwaltung vor. Konkret: eine neue Europäische Eisenbahnbehörde („European Rail Authority“/ERA), die den Starline-Betrieb beaufsichtigen könnte. Eine der wichtigsten Fragen wäre da noch die der Finanzierung. Diese solle laut 21st Europe vor allem über verschiedene EU-Mittel laufen. Die jeweiligen Bahnhöfe sollten derweil von den Nationalstaaten direkt mitfinanziert werden.

Ich blickte aus dem Fenster. Die Ideen sind alle da. Im Grunde auch die Technologien. Das polnische Unternehmen Nevomo entwickelt gerade einen Schnellzug, der auf dem bestehenden Schienennetz fahren kann, aber nach dem Magrail-Konzept fährt: er schwebt auf den bestehenden Gleisen und berührt sie nicht. Elektromagneten heben den Zug an, beschleunigen und bremsen ihn.

Wen man ihn ausfährt, ließen sich 550 km/h erreichen. In England wird der „High Speed 2“ gebaut, der immerhin bis zu 360 h/km erreichen soll, der ICE 5 in Deutschland 300 km/h.

Im Weg der Durchsetzung dieser Innovationen stehen natürlich existierende Strukturen, auch die, die zwischen den nationalen Grenzen überwunden werden müssten. Im Idealfall würde der dänische Think Tank eine zentralisierte europäische Verwaltung vorsehen. Doch all das wird so schnell nicht kommen. Allein die Vereinheitlichung von Standards in Technik, Sicherheit und Arbeitsvorschriften in ganz Europa wäre eine Mammutaufgabe. Meine blinde Verabredung mit der konkreten Utopie Starline jedenfalls schien für mich die einzige Möglichkeit zu sein, das Bahnfahren als zukunfsträchtigen Teil eines dynamischen europäischen Welt-Stadt-Planes zu begreifen; das Betrübliche war nur, dass ich die Umsetzung dieser Idee, die zweifelsfrei zum Ende des Jahrhunderts Realität werden wird, nicht mehr erleben werde.