Seit die Welt kein Champagnerkelch mehr ist, sondern eine Starlink-Platte, ziehe ich mich manchmal auf einen Instragram-Kanal zurück, der „metropolis.berlin“ heißt. Er zeigt die Zerstörungen der Stadt und, dem gegenübergestellt, die damaligen Plätze der Vorkriegszeit: den Wilhelmplatz, der heute unter Plattenbauten und einem Ullrich-Markt vergraben liegt, die alten Botschaften und Paläste, das einst prächtige Hotel Excelsoir, verschluckt von der Betonwüste des Anhalter Bahnhofs. Ich bewege mich gern in diesem unsichtbaren Berlin. Hin und wieder steuere das Haus Vaterland an, nehme den Paternoster und stoße fast mit einem der Hilfskellner zusammen, als uns eine Modelleisenbahn unter unseren Beinen tunnelt. Vor mir öffenen sich die Kempinski-Rheinterrassen mit dem weiten Blick auf den europäischen Kontinent. Ein besoffener Kommunist, der sich gerade noch in der Bremer Kombüse mit Grog vollgetankt hatte, setzt sich zu mir, ein Kotelett fliegt vorbei, ich ergreife die Flucht und lande in den Armen einer langbeinigen Tänzerin, die zu den Vaterland Girls gehörten musste. Wir rennen Hand in Hand ins Untergeschoß und küssen uns im Dunkel der Kammerlichtspiele. Der Mond ist groß und gewaltig wie ein Koffer aus Bronze. Ich befinde mich, endlich und nur für einen Augenblick, im warmen Strudel der 20er Jahre, in einer Zwischenzeit, tanzend auf dem Vulkan und emotional beschützt wie in einer Perlenauster.

Eine Push-Nachricht zieht mich wieder ins Jetzt. Die aktuelle Version der Golden Twenties dämmert jetzt schon so eine Weile vor sich hin, und ich frage mich: wie fand ich das so bisher? Sind Sie mit dem Anthropözän und speziell mit den 20ern soweit zufrieden?

Ich spüre kein Knistern, die Chemie zwischen mir und dem Zeitgeist stimmt nicht. Wir haben nicht die gleiche Lebenseinstellung. Ich plane kein weiteres Treffen.

Dix nimmt elegant die Kurve

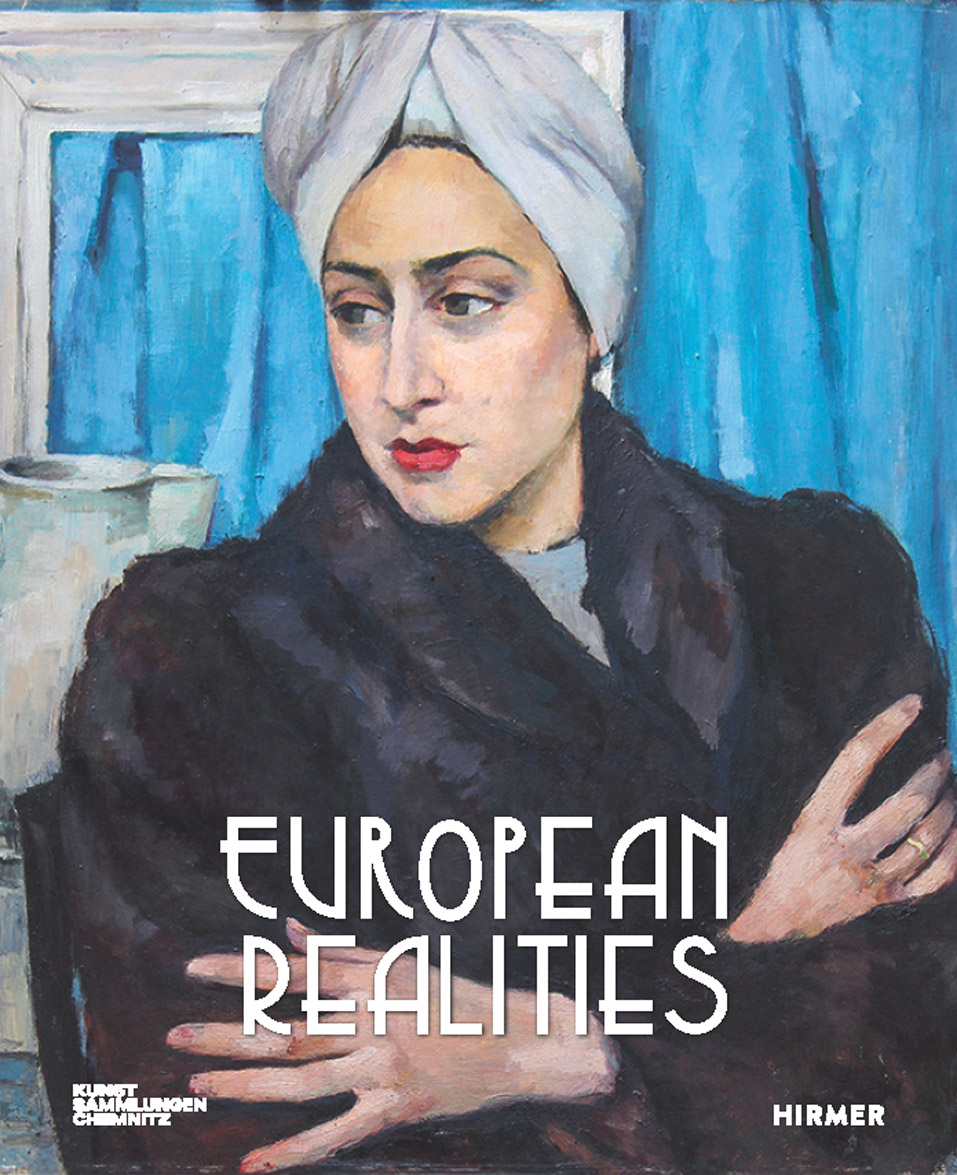

Wenn man so unterwegs ist, ist es heilsam, sich daran zu erinnern, dass die latente Skepsis, das Gefühl, der Gegenwart nicht gewachsen zu sein, schon vor 100 Jahren verbreitet war. Die Ausstellung „European Realities“, die noch bis zum 10. August 2025 in Chemnitz gezeigt wird, bringt das überraschend zu Bewusstsein, und allein deshalb lohnt es sich, noch in die aktuelle Kulturhauptstadt zu fahren. Machen Sie das mal!

Die Schau im Museum Gunzenhauser zeigt die zahlreichen Realismusbewegungen in der Malerei der Zwischenkriegsjahre in einer so umfassenden Schau, dass man sich zwischen den rund 300 Exponaten erst zurecht finden muss. Man erkennt: Die Neue Sachlichkeit, ein epochemachenden Begriff, den Gustav Felix Hartlaub prägte, beschränkte sich nicht auf Deutschland. Nach dem Ersten Weltkrieg und unter dem Einfluss gravierender gesellschaftspolitischer Umbrüche, die in der Weimarer Republik mündeten, entwickelte sich die Neue Sachlichkeit bekanntermaßen als eine Kunst, die nach den Aufbrüchen und Utopien der Avantgarde im Sinne einer Desillusionierung wieder zum Gegenstand, einem klaren Bildkonzept und einer objektivierenden Darstellungsweise zurückfinden wollte. Der „Ruf nach Ordnung“ leitete auch in der Kunst eine erneute Rückbesinnung auf Ordnungsprinzipien und künstlerische Traditionen ein, die sich mit Namen wie Carl Grossberg, George Grosz, Rudolf Schlichter oder Otto Dix verbanden.

Die Neue Sachlichkeit war schon damals komplett divers, es gab konservative Vertreter, die sich wie Georg Schimpf oder Rudolf Dischinger wieder traditionellen Maltechniken verschrieben; dann gab es Vertreter des Verismus, die sozialistischen Zielen näher standen oder solche, die sich am „Magischen Realismus“ orientierten. Bei weitem aber – und das zeigt die Ausstellung der Kuratorin Anja Richter – war dies kein nur deutsches oder französisches Phänomen. Realismus-Malerei gab es im europäischen Norden, Süden, Westen und Osten, natürlich in Paris, Berlin und Rom, aber eben auch in Wien, London, Amsterdam, Budapest, St. Petersburg, Helsinki usw. Künstler kommen aus Schweden und Lettland. Wer hatte die bisher auf dem Zettel? Namen wie Torsten Vinge, Carl Grossberg, Illona Singer-Weinberger oder Romas Suta, der nach einem stalinistischen Schauprozess erschossen wurde, sind hierzulande unbekannt. Vergessene Künstler, die einer verlorenen Zwischenkriegsgeneration angehörten. Sie erhalten in Chemnitz nun endlich eine große Bühne.

Trainingsarbeiten auf dem Weg zu einem neuen Stil

Da die Ausstellung bald Geschichte sein wird, darf man froh sein, dass der Hirmer-Verlag mit der begleitenden Publikation mit über 350 Seiten ein bleibendes Monument geschaffen hat, das uns auch noch in den nächsten Jahren begleiten soll. Die Qualität der Abbildungen in ihrer drucktechnsichen Übersetzung könnte besser nicht sein: Wimmelbilder vom Tanzvergnügen in höchster Auflösung (Das Kabarett Excelsoir, 1912 von Josep Mompou) oder Sportbilder wie „Stabwechsel beim Staffellauf“ vin 1928 des Luxemburgers Jean Jacoby zeigen Facetten des Lebens: in meist gedeckten Farben wird auf die bunte Aufbruchstimmung im Expressionismus reagiert. Die politische Ordnung nach dem Ersten Weltkrieg läßt keinen Überschwang mehr zu – ganz gleich, in welcher Gesellschaftsschicht. Die New Objectivity oder Nouvelle Objectivité markierte eine Stilwende, die die Erscheinungen der Welt kühl, peinlich genau und nüchtern beschreiben will. Das Pathos des Expressionismus hatte sich erschöpft, seine Luftwurzeln, die der Expressionismus in den leeren Raum ausstreckte, fanden keine lebendigen Nährkräfte mehr. Gegen die ekstatische Ausdrucksmalerei setzte George Grozs seinen neuen Stil durch, der eine konstruierte Wirklichkeit zum Ziel hatte: ein absolut realistisches Weltbild, bei dem er Farbe zurückgedrängt, die Linien photografisch-unindividuell zieht und so eine Art malerische Plastik entwirft, die auch etwas Statisches hatten. Stabilität und Zweckmäßigkeit lösten die futuristische Dynamik ab.

Die Kunst der Neuen Sachlichkeit selbst war eher reaktionär. Sie brachte wieder die Abbildung der Figur ins Spiel und war auf formaler Ebene ein Rückschritt. Und doch war sie ultra-modern: sie reagierte auf die gesellschaftliche Polarisierung, die Krisen und Spannungen mit einem Röntgenblick. Die Schnörkel der Moderne wurden abgehängt, und mit unterkühltem Blick schauten die Künstlerinnen und Künstler in die Abgründe, auf die Arbeiter, die Armen, Prostituierte, Kriegsversehrte, politische Kämpfe. Luxus und Elend, Biederkeit und Opulenz konnten nebeneinander existieren, was ja auch der Fall war. Ein neues Frauenbild wurde geboren – mit kurzem Haaren und selbstwußtem Blick, mit der Zigarette in der Hand.

Gegengewicht in einer zerrissenen Welt

Unsere Wahrnehmung der heutigen, von Multikrisen gebeutelten Achsenzeit schreit förmlich danach, mit der Nachkriegs- und Vorkriegssituation der 1920er Jahre verglichen zu werden. Haben wir nicht bereits einen Krieg vor der Haustür? Besetzen nicht die Rechtsextremen fast die Hälfte des Parlaments? Viele sind mit sich und der Welt am Ende. Die Kunst kann die Krise nicht allein bewältigen, aber die wichtigere Frage ist (jedenfalls in Bezug auf die Kultur), welche Kunst es braucht, um den Krisen etwas Produktives abzugewinnen. Seit den letzten 20 Jahren treten vor allem Künstlerinnen und Künstler in Erscheinung, die sich idealistisch in Szene setzen. Exemplarisch stehen dafür Positionen, bei denen Kunstprojekte z.B. auf Bedrohungen des Klimawandels reagieren möchten, um „Strategien gegen den schwindenen Lebensraum für Mensch und Pflanze auszuloten“. Ignoriert man das Galeristensprech hilfsweise, bleibt die Erkenntnis, dass viele Installationen der heutigen Kunstwelt mit einem interdisziplinären Ansatz Schmerzpunkte der ökologischen Krisen weltweit aufzeigen wollen, und nicht nur das, sondern auch gleich den Weg weisen, wie nachhaltiges Handeln, umweltpolitisches Engagement und künstlerische Praxis gemeinsam Alternativen kreieren. „Was wir dringend brauchen, sind Visionen und Bilder einer veränderten Gesellschaft“, ist ein gängiger Satzbaustein von Kuratoren, die sich ihren Fördermittelgebern andienen und im Kreis von Sponsoren allerhand Argumente für die transformative Kraft der Kunst bereithalten müssen. Avantgarde ist das nicht.

Die Neue Sachlichkeit hatte sich seinerzeit bereits von dieser Spielart der Fantasie entfernt. Die Künstler zeigten sich selbst und ihre Welt nicht idealisiert. Sie haben keine konkreten Utopien herbeibeschworen und sich nicht aktivistisch auf der richtigen, guten Seite gewähnt. Die Generation der 1920er Jahre war bereits verletzt und verwundet. Der Erste Weltkrieg hatte alle Illusionen zerstört, die Künstler agierten nicht als motivierende TED-Coaches, sondern zeigten dahin, wohin niemand hinsehen wollte. Dieser kalte Blick wurde oft belächelt, vielleicht weil er auch mit einer formalen Bildsprache einherging, die nicht kompliziert war. Die Bilder der „European Realities“ wirken auch heute auf uns noch modern und eingängig, weil sie einfach und gegenständlich sind. Die leichten Tennisplatzszenen von Aleksandra Belcove, die Eishockeyspieler von Jean Jacoby oder das wunderschöne Frauenporträt „By the hills“ von Gerald Leslie Brockhurst dürfen nicht darüber hinwegtäuschen, was unter diesen makellosen Körpern gärte. Seismographischer erscheint das schon das Bild „Die Chirurgen“ des italienischen Malers Ubaldo Oppi von 1926. Drei weissbekittelte Chirurgen beratschlagen sich am Rande einer Operation. Sie haben schon alles gesehen und müssen nun entscheiden. Ist der Patient, sind wir alle, noch zu retten? Oder ist es schon zu spät, und wir müssen nur noch Strategien finden, um es den Verbliebenen beizubringen?